|

Wirtschaften

Wirte, Gäste und ihr Verhalten

|

|

|

|

Wo´s Kränzche

hängt...

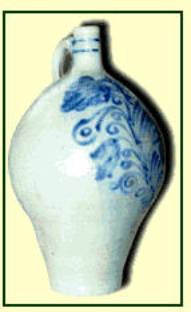

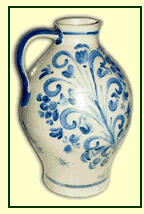

Den

Apfelwein lernt man am besten in seiner Atmosphäre kennen. Dazu muß

man wissen, wo die richtigen Apfelweingaststätten sind. Manche der

entsprechenden sind gar nicht so leicht ausfindig zu machen, da sie

weder durch besonders schöne Häuser noch durch stolze

Wirtshausschilder auffallen, sondern oft nur an einem grünen Kranz

(Symbol des Frankfurter Wahlspruchs „Lewe un lewe lasse“), mit

Bembel oder Apfel über der Eingangstür zu erkennen sind und damit

kundtun:

hier wo´s Kränzche hängt, da wird

ausgeschenkt.

|

|

|

Angeordnet

wurde das Heraushängen des Fichtekranzes um 1641. Früher gab es in

Frankfurt die Heckenwirtschaften. Die Weingärtner auch „Häcker“

genannt (daher der Name „Hecke“), verzapften ihren eigenen,

selbstgekelterten Äpfelwein in ihrem Haus, meist in den Parterrelokalitäten

ihrer Behausungen, die sonst als Wohnräume dienten. Das war meist die

ausgeräumte Wohnstube, wurde diese zu klein, wurde auch der Flur und

die nach oben führende Treppe zu Wirtschaftszwecken herangezogen. Später

kam ein Schankraum dazu, der aber auch nur sehr einfach eingerichtet

war: ein Schanktisch, dahinter die „Spühlbrenk“ mit Trocken- und

Ablaufbrett. Auf dem Schanktisch der Faulenzer als Einschenkhilfsgerät,

in dem der Bembel (auch heute noch) steht. Natürlich waren diese ersten

|

|

|

Wirtschaften

eher spartanisch als komfortabel eingerichtet, aber das Publikum fühlte

sich dort wohl und ein echter Ebbelweiwirt will nicht protzen. Er sagt

sich: „Mei guder Schobbe lobt sich von selbst“. Und wirklich, wo es

heute noch einen guten Schoppen gibt, sind die Gaststätten oder Gärten

auch immer gut besucht von freundlichen, gemütlichen Menschen, von

denen wir später noch berichten werden.

|

|

|

|

Kommen wir aber erst einmal zu den Wirten,

denn sie sind

ein Kapitel für sich - und darum sollen

sie auch eins haben.

|

|

|

|

Im

allgemeinen zeichneten sie sich früher nicht durch übergroße Höflichkeit

aus, sondern eher durch Grob- und Derbheit. Sie meinten: zu höflich is

albern.

Manche von ihnen haben es durch ihre Grobheit

zur örtlichen Berühmtheit gebracht. Sie fühlten sich in der Gaststube

als absoluter Herrscher, und ihre Gäste hatten sich in den Wünschen

und Forderungen danach zu richten, was der Wirt bereit war zu geben. War

ein Gast mit der Auswahl nicht recht zufrieden, bekam er zu hören:

„Wann Ihnen des net basst, fressese dehaam“! Dies oder ein anderer

Ausspruch, wie: „Mer sin zwar grob, awwer mer maanes aach so“, kann

man auch heute noch zuhören bekommen, denn die Äpfelweinwirte, die

fast alle aus uralten Frankfurter Familien stammen, haben zwar das Herz

auf dem rechten Fleck, jedoch sind sie mit dem Mundwerk nicht verlegen,

wenn man sie herausfordert.

|

|

|

Sie

sind bodenständig verwurzelt, halten auf Tradition und das Brauchtum.

Die 65 Äpfelweinwirte, die in der 1919 gegründeten

„Vereinigung der Äpfelweinkeltereien mit eigenem Ausschank Frankfurt

am Main und Umgebung e. V. “ sind, bemühen sich, auf die Qualität

des Stöffche zu achten. Außerdem sind die Äpfelweinwirte von jeher

selbstbewußt genug, um sich auch mit der Obrigkeit anzulegen. Daran hat

sich bis heute nichts geändert.

|

|

|

|

Ob es um die

Steuer geht, um die Konzession, oder um Auflagen vom Gewerbe- und

Ordnungsamt, man scheut sich nicht, notfalls auch selbst den Gang zum

Kadi anzutreten.

Schlußfolgernd: Der dumme Spruch „Wer nichts

wird, wird Wirt“, trifft auf die Äpfelweinwirte nun wirklich nicht

zu, da sie ihr Metier voll und ganz im Griff haben.

|

|

|

Gäste

und ihr Verhalten

|

|

|

|

Apfelwein

trinkt man nicht, und saufen tut man ihn schon gar nicht, das machen nur

die, die nichts davon verstehen. Sondern der Beginn der Prozedur wird

mit einem einfachen : „Mer gehn zum Äppelwei, gehst de mit?“ angekündigt.

Der Akt der Flüssigkeitsaufnahme selbst wird

dann bezeichnet mit Petze, Robbe oder Schlotze usw. Man gibt sich mehr

oder weniger so wie man ist, möglichst ohne den Nachbarn auf den Wecker

zu fallen, „die hawwe nämlich selbst was zu lache“. Ohne

Unterschied des Standes sitzt man beim Äpfelwein zusammen.

Man kann dieses einmalige Milieu nicht bunt

genug schildern, man muß es selbst erlebt haben, wie sie auf den langen

harten Bänken bis tief in die Nacht „hocken“, die gerippten Gläser

umfassen und sich zutrinken. Eine einzige große Gemeinschaft von

friedlichen „Berjer“, die ihren „Schoppe petze“.

|

|

|

Versuchen

Sie nicht als Fremder „frankforterisch auf hochdeutsch zu babbele“,

sonst sind Sie ein „Klugschisser“. Der Frankfurter liebt das

Ungezwungene und drückt sich deutlich aus. Es darf auch ruhig mal

lauter werden und man haut sich auch mal auf die Schenkel. Aber jede

Ausgelassenheit findet ihre natürlichen Grenzen irgendwo vorm

Nachbartisch. Umgekehrt ist oberste Verhaltensregel immer Toleranz, auch

wenn sie manchmal ein bißchen strapaziert wird. Wird es gar zu

„doll“, lassen sie das den Wirt besorgen.

|

|

|

Ein

echter Frankfurter kennt natürlich seinen Äpfelwein und liebt ihn über

alles. Er kennt alle Äpfelweinlokale weit und breit, hibb der Bach,

dribb der Bach und drumherum. Selbstverständlich hat er auch sein

Stammlokal, wo er „dahaam“ ist und seinen angestammten Platz zur

bestimmten Uhrzeit behauptet; der Wirt könnte seine Uhr danach stellen,

so pünktlich stehen die Gäste vor der Tür.

Wer

Stille sucht und in sich selbst einkehren will, sollte am Nachmittag

oder frühen Abend zum Äpfelwein gehen, „schee ruhig un gemiedlich“.

Das ziehen die Geschworenen vor. Geschworene,

was ist das, wird man sich fragen, das sind Kenner, die sich ein Urteil

über den Äpfelwein erlauben können.

|

|

|

|

Wenn sie länger

sitzen, sind es „Brenner“. Die „Rundbrenner“ petzen zwei

Anstandsschoppen, verabschieden sich nach Hause - und schwenken gleich

darauf in der nächsten Zapfstelle die Gurgel.

Da

die Frankfurter ein goldiges Gemüt haben, lassen sie auch die Fremden,

die „Eigeplackte“, die „Messfremde“ und die „Zugeloffene“

sich bei ihnen am Tisch niedersetzen. Bald werden sie in das Gespräch

einbezogen, denn der Frankfurter „babbelt“ gern. Mit „Ei gude - wo

komme se denn her?“ wird die nun abendfüllende Unterhaltung

eingeleitet, man rückt näher zusammen und nach etlichen Schoppen Äpfelwein

wird immer lebhafter „schläächtgeschwätzt“ wie mit uralten

Bekannten. Apropos „Babbeln“, es ist unhöflich, einen

Nicht-Frankfurter darauf aufmerksam zu machen, daß er kein Deutsch

kann. Die meisten merken es im Laufe des Abends ohnehin selbst.

|

|

|

|

Der

Äpfelweintrinker bevorzugt heute einen aromatischen und spritzigen Äpfelwein

mit einer feinen Fruchtsäure, vor allem, nachdem auch die Damenwelt

Geschmack am Äpfelwein und seinem Millieu gefunden hat. Früher gingen

bekanntlich die Herren allein zu ihrem Schoppen, nur sonntags durften

auch die Frauen mit. Die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert,

heute gehen die jungen und die immer jungbleibenden Damen selbstverständlich

auch alleine zum Äpfelwein.

|

|

|

Ein

echter Äpfelweingeschworener trinkt seinen Äpfelwein nur pur.

Autofahrer trinken „Gespritzte“,

der Äpfelwein ist dann mit Mineralwasser verdünnt. „Herrengespritzter“,

das ist Apfelwein mit Sekt gespritzt.

„Süßgespritzter“

ist verpönt. Mutet keinem Äpfelweinwirt zu, seinen guten Schoppen mit

Limonade zu verpanschen! Gäste, die es trotzdem verlangen, werden wie

Adam und Eva aus dem Äpfelweinparadies vertrieben.

In den jungen Kreisen der Banker und Yuppies hat

der Äpfelwein das Modewort „Äppler“

erhalten.

|

|

|

Wer

Bier trinken will, soll in eine Bierschwemme gehen, es ist ein sehr

degoutanter (ekelhafter) Anblick, wenn auf einem blank gescheuerten

Apfelweintisch Bierflaschen stehen.

In einer echten Apfelweinwirtschaft wird Bier

absolut verpönt und erst garnicht ausgeschenkt, allenfalls Malzbier für

Kinder und werdende Mütter. Es muß aber nachgewiesen werden, daß es

sich wirklich um solche Personen handelt.

|

|

|

|

|

Zum

Apfelwein muß man etwas essen, damit man eine Grundlage hat und nicht

schon beim zweiten Schoppen das Gleichgewicht verliert.

Beliebte Kleinigkeiten sind Brezeln, Hartekuchen

(Zimtgebäck), Kümmelweck, Zöpf und Makronen. Sie werden vom „Brezzelbub“

gebracht, der seine Runden durch die Wirtschaften zieht. Man kauft sie

direkt aus seinem Korb, der meist gut gefüllt ist.

Wer größeren Hunger verspürt, der kann sich

mit Frankfurter Spezialitäten wie Rippchen oder Haspel mit Kraut,

Ochsenfleisch, Zunge mit grüner Soße, Fleisch- und Rindswurst,

Frankfurter Würstchen und natürlich nicht zu vergessen, „Handkäs

mit Musik“ sättigen.

Die Speisekarten der Apfelweingaststätten sind

mittlerweile umfangreicher geworden, so daß man auch Gebackenes und

Gebratenes bekommt. Jedoch empfiehlt sich immer die jeweilige Spezialität

des Hauses. Diese Wahl wird selten enttäuscht!

|

|

|

Vor

dem Heimgehen nimmt man gern noch einen Rollschobbe, dabei tranken früher

mehrere Personen den letzten Schoppen aus einem gemeinsamen Glas - heute

bekommt humanerweise jeder Gast ein eigenes Glas. An der Theke können

Sie auch beim Vorbeigehen noch „aan zum Abgewehne“ nehmen, das ist

dann der Drollschobbe, dann trollt man sich.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|